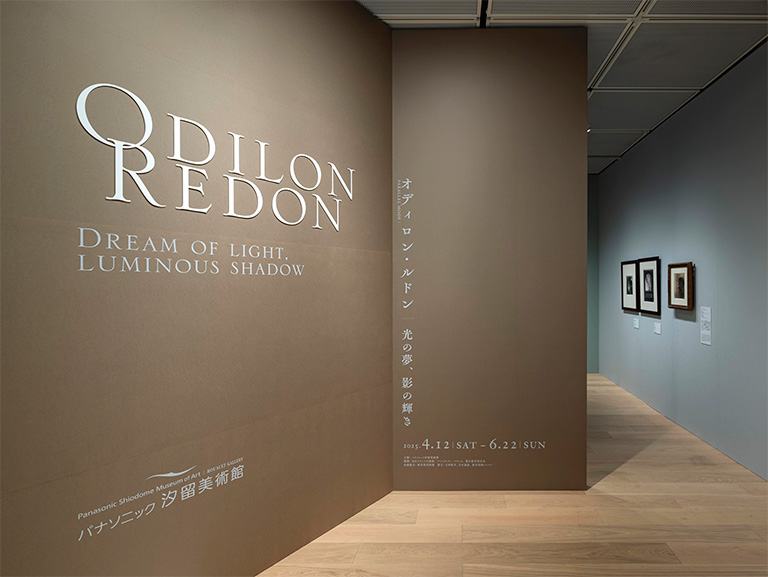

19 世紀後半から20 世紀初頭にかけて活躍したフランスの画家オディロン・ルドン(Odilon Redon、1840-1916)。本展は、世界有数のルドン・コレクションを誇る岐阜県美術館の全面的な協力のもと、国内の美術館や個人所蔵家、そしてオルセー美術館から出品いただいたパステル画、油彩画、木炭画、版画を展示し、近代美術の巨匠ルドンの豊穣な画業の全容をご覧いただきました。19世紀フランス美術史を専門とする高橋明也氏に監修いただき、岐阜県美術館とひろしま美術館に続いて当館へ巡回した本展。当館では、約110点の作品を通じて、モノクロームによる初期の版画、木炭画から、1890年代以降の色彩豊かなパステル画、油彩画への移り変わりを辿りながら、伝統と革新の狭間で、ルドンが独自の表現を築き上げていく姿を紹介しました。